Nel panorama della poesia italiana del Novecento, “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” di Cesare Pavese rappresenta una delle espressioni più intense e emblematiche del dolore amoroso e dell’ineluttabilità della morte.

Pubblicata postuma nel 1951, questa raccolta riflette il travagliato vissuto personale dell’autore, segnato dall’amore non corrisposto per l’attrice americana Constance Dowling e culminato tragicamente nel suo suicidio.

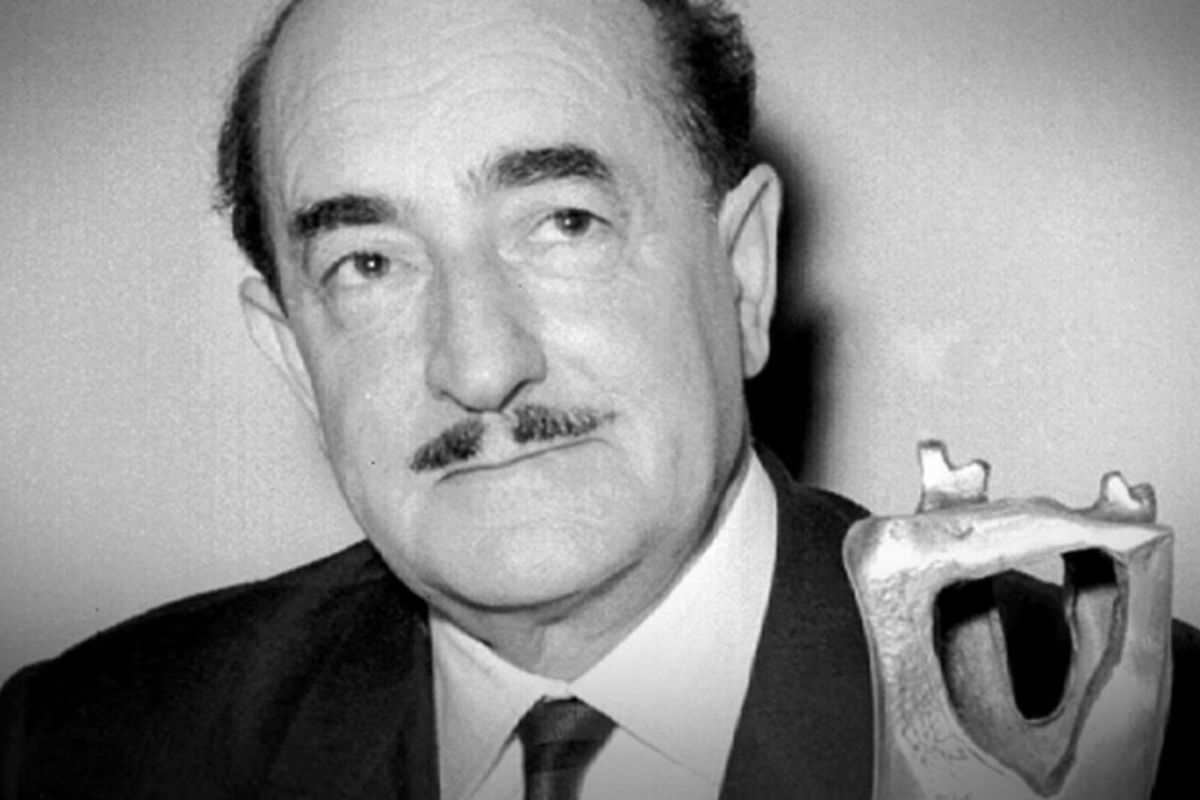

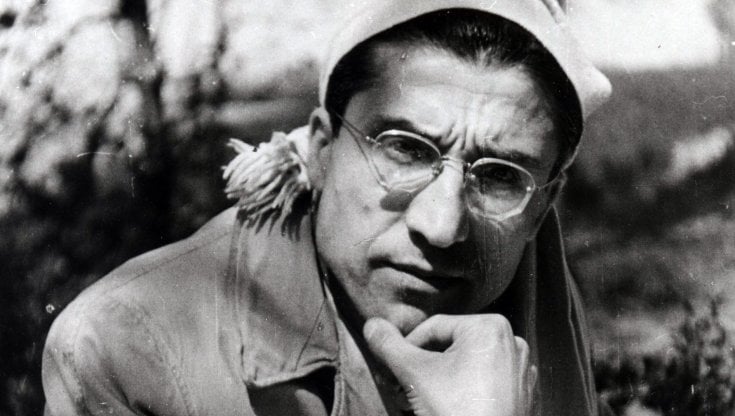

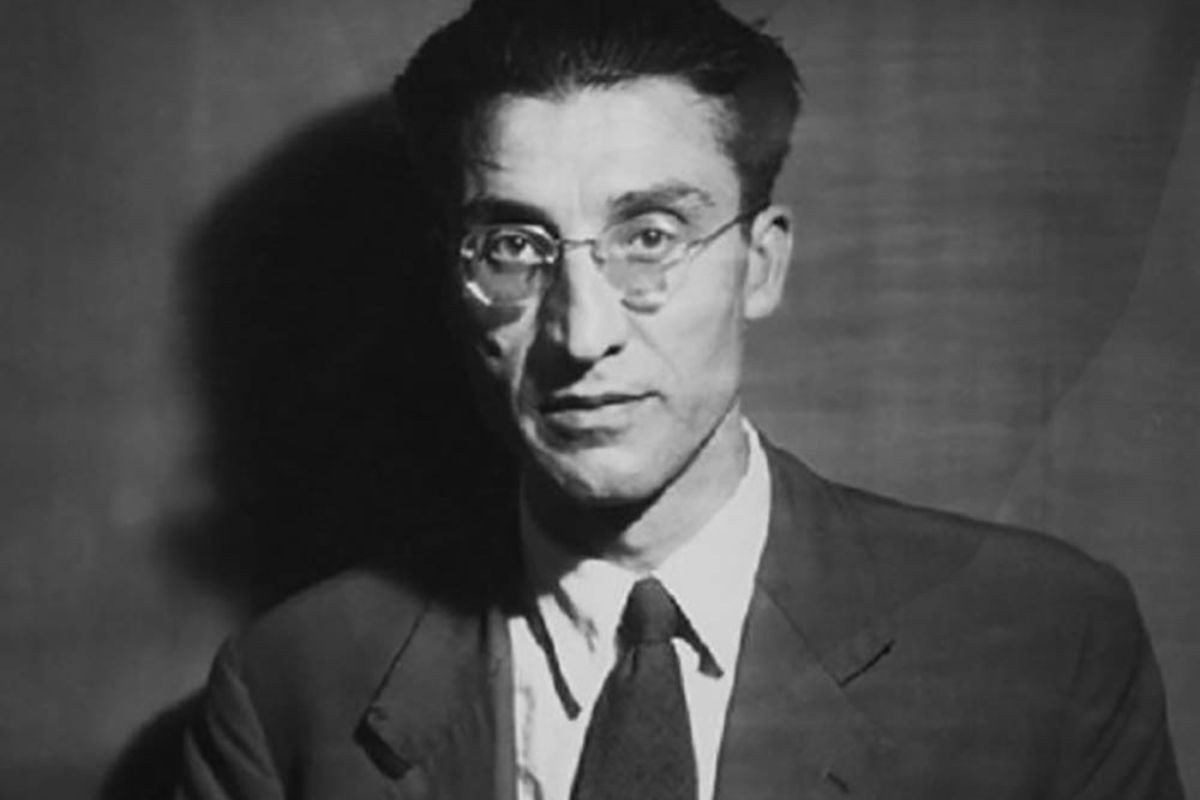

Il contesto letterario e biografico di Pavese

Dopo la prima raccolta di versi, Lavorare stanca (1936), Pavese si dedica prevalentemente alla narrativa con opere di rilievo come Paesi tuoi, La luna e i falò e i Dialoghi con Leucò. Parallelamente, si impegna come traduttore di capolavori anglosassoni quali Ritratto dell’artista da giovane di James Joyce e Moby Dick di Herman Melville, consolidando il suo ruolo centrale nella casa editrice Einaudi.

Tornato alla poesia negli ultimi anni della sua vita, Pavese pubblica due raccolte fondamentali, La terra e la morte (1945) e Verrà la morte e avrà i tuoi occhi (1950), che insieme formano il volume postumo del 1951. Entrambe sono profondamente ispirate da esperienze di amore infelice: la prima per Bianca Garufi, la seconda per Constance Dowling, dando vita a un continuum tematico in cui amore e morte si intrecciano in un dialogo doloroso e profondo.

Tematiche e stile poetico

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi si distingue per la sua natura di canzoniere lirico d’amore, in cui Pavese si riallaccia alla grande tradizione poetica italiana, richiamando figure come Petrarca e Leopardi. La poesia che dà il titolo alla raccolta, datata 22 marzo 1950, sintetizza in maniera drammatica e meditativa l’esperienza della fine di un sentimento che ha chiuso ogni speranza di futuro, quasi anticipando la scelta estrema del suicidio.

Il testo si apre con una dichiarazione ineludibile che unisce gli occhi dell’amata alla morte, intesa come compagna costante e inevitabile: «dal mattino alla sera». Gli occhi, simbolo tradizionale della lirica, diventano motivo di sofferenza e silenzio, rappresentando la vana parola, il grido taciuto, l’assenza di comunicazione. La poesia si sviluppa con immagini di impotenza e abbandono, culminando nel crollo della “cara speranza” e nell’inevitabile solitudine davanti alla morte.

Nella seconda parte il tema della morte si rafforza ulteriormente con immagini di incomunicabilità: «un viso morto», «un labbro chiuso», espressioni che evocano il vuoto e l’assenza di fiducia nel futuro. L’ultimo verso sembra preannunciare un silenzioso sprofondamento nell’oblio, un addio alla vita che si ritrova anche nel poema finale della raccolta, Last blues, to be read some day.

L’opera di Pavese, nella sua ultima fase poetica, si configura quindi come un viaggio interiore segnato dalla sofferenza amorosa e dalla consapevolezza della morte, confermando la sua grandezza come poeta e narratore capace di tradurre in versi la profondità dell’animo umano.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

questa morte che ci accompagna

dal mattino alla sera, insonne,

sorda, come un vecchio rimorso

o un vizio assurdo. I tuoi occhi

saranno una vana parola,

un grido taciuto, un silenzio.

Cosí li vedi ogni mattina

quando su te sola ti pieghi

nello specchio. O cara speranza,

quel giorno sapremo anche noi

che sei la vita e sei il nulla.

Per tutti la morte ha uno sguardo.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

Sarà come smettere un vizio,

come vedere nello specchio

riemergere un viso morto,

come ascoltare un labbro chiuso.

Scenderemo nel gorgo muti.

Una delle più belle poesie di Cesare Pavese

Una delle più belle poesie di Cesare Pavese