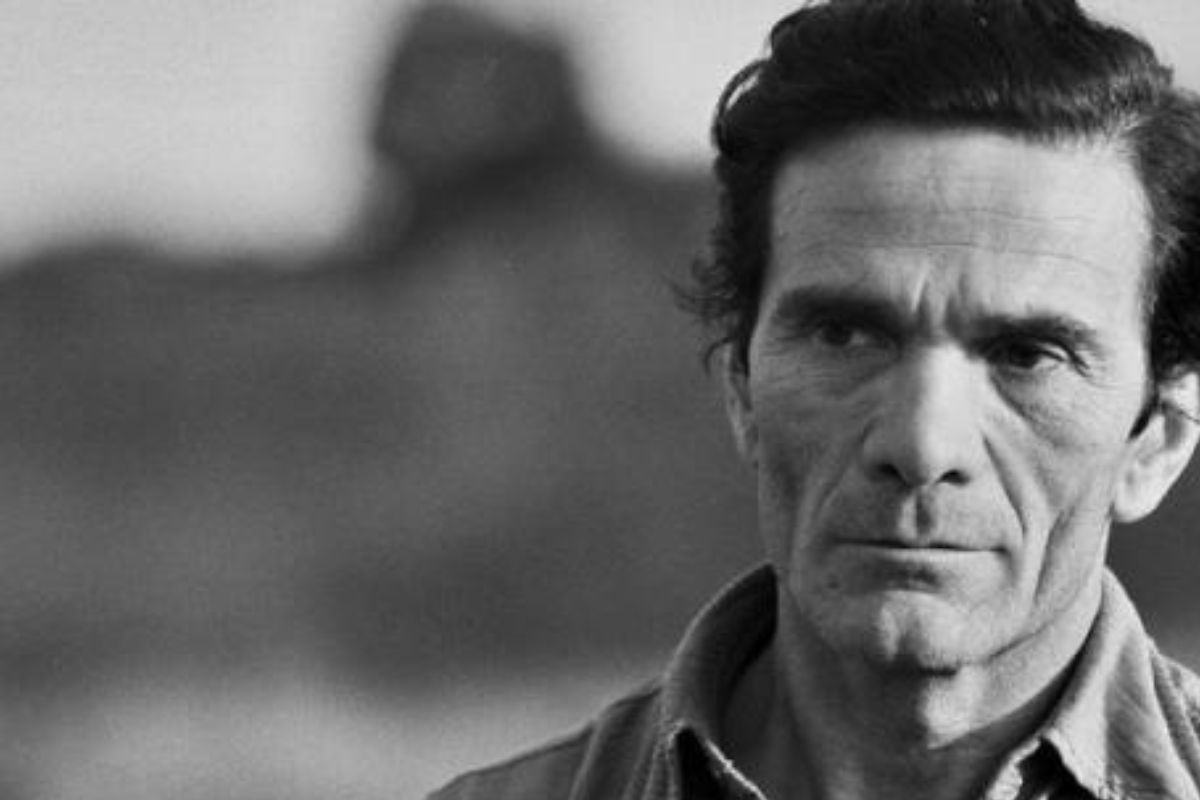

La raccolta di poesie di Pier Paolo Pasolini, Trasumanar e organizzar, composta tra il 1965 e il 1971, continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale nel panorama letterario italiano per la sua profonda carica civile e la spinta innovativa che la contraddistingue.

Nonostante sia stata accolta con indifferenza dalla critica al momento della pubblicazione, questa raccolta ha saputo riaffermare il ruolo della poesia come strumento di resistenza culturale e impegno esistenziale, in un’epoca segnata dall’omologazione e dalla perdita di valori autentici.

L’impegno civile e l’innovazione poetica in Trasumanar e organizzar

Il titolo stesso della raccolta, come spiegato dallo stesso Pasolini in un’intervista del 1969 con Jean Duflot, racchiude una doppia valenza: trasumanar, termine ispirato a Dante e indicante l’ascesa spirituale, e organizzar, che rappresenta l’azione concreta e pianificata per la liberazione collettiva. Questa duplice prospettiva riflette la visione pasoliniana di una poesia che non si limita a descrivere o interpretare la realtà, ma che si pone come forma viva di lotta contro il conformismo e le ingiustizie sociali.

Pasolini si presenta come un poeta in rivolta, capace di un linguaggio antiretorico, diretto e appassionato, che rifiuta le strutture ideologiche rigide e le imposizioni di una poesia didascalica. La sua battaglia è per una poesia vissuta come esperienza esistenziale autentica, che accompagna la vita e ne esprime le contraddizioni.

L’affetto e la vita nella poesia dedicata a Maria Callas

Tra le composizioni più emblematiche della raccolta spicca la poesia Un affetto e la vita (1969), dedicata alla celebre cantante lirica Maria Callas. In questi versi, Pasolini esplora il tema dell’affetto come forza esistenziale primaria, distinta dall’amore in senso tradizionale e capace di influenzare profondamente lo stato d’animo e la percezione della realtà.

I primi versi, “Ho un affetto più grande di qualsiasi amore / su cui esporre inutilizzabili deduzioni”, rivelano un sentimento che sfugge a ogni tentativo di razionalizzazione, un’energia primigenia che modifica continuamente le esperienze e le emozioni. L’“affectus” pasoliniano si configura come la spinta vitale che accompagna ogni relazione umana, ma che allo stesso tempo può rappresentare una forma di libertà, quasi una trascendenza rispetto alla realtà materiale e persino alla vita stessa.

Attraverso un paradosso retorico, Pasolini descrive questa ambivalenza: l’affetto lega e impedisce aperture verso altri sentimenti, ma libera anche da ogni costrizione materiale. È una tensione tra l’attaccamento e la ricerca di un senso più profondo, che si traduce in un rifiuto della monotonia e della rinuncia all’ignoto, come emerge nel verso “Io non viaggio più”, che denuncia la perdita della spinta esplorativa e la riduzione del piacere a qualcosa di prevedibile.

Il volto di Ninetto e la forza della rassegnazione

Nel dialogo poetico, particolare attenzione è riservata a Ninetto, figura che incarna una vitalità spontanea e una luce interiore. Pasolini ne sottolinea la luce degli occhi e il movimento irrefrenabile, tratti che suggeriscono una energia libera e creativa. Tuttavia, è soprattutto la “rassegnazione” di Ninetto a essere valorizzata, intesa non come resa passiva, ma come una virtù capace di permettere la circolazione libera delle energie vitali in un mondo che spesso reprime l’autenticità.

Questo ritratto si inserisce perfettamente nella visione poetica di Pasolini, che cerca di rappresentare l’uomo nella sua complessità, tra contraddizioni e slanci di libertà, in un’epoca in cui i valori umanistici sono messi a dura prova dalla crescente omologazione culturale e sociale.

Io sono una forza del Passato.

Solo nella tradizione è il mio amore.

Vengo dai ruderi, dalle chiese,

dalle pale d’altare, dai borghi

abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,

dove sono vissuti i fratelli.

Giro per la Tuscolana come un pazzo,

per l’Appia come un cane senza padrone.

O guardo i crepuscoli, le mattine

su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,

come i primi atti della Dopostoria,

cui io assisto, per privilegio d’anagrafe,

dall’orlo estremo di qualche età

sepolta. Mostruoso è chi è nato

dalle viscere di una donna morta.

E io, feto adulto, mi aggiro

più moderno di ogni moderno

a cercare fratelli che non sono più

La poesia di Pier Paolo Pasolini

La poesia di Pier Paolo Pasolini