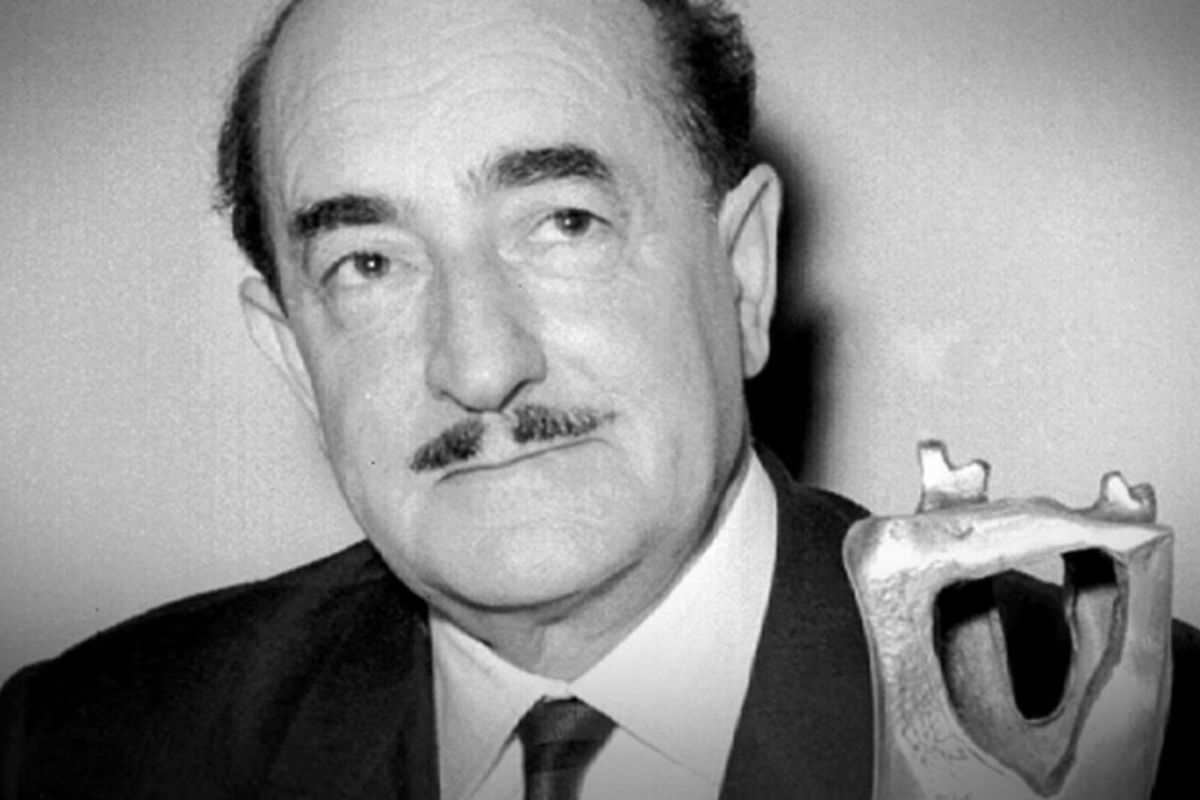

Il delitto del giornalista Mino Pecorelli ha segnato gli anni di Piombo e cambiato il giornalismo in Italia.

A quasi cinquantasei anni dall’assassinio di Mino Pecorelli, giornalista investigativo e fondatore dell’agenzia di stampa Osservatore Politico, emergono ancora nuovi dettagli e riflessioni su uno dei casi più controversi della storia italiana, che ha segnato profondamente la politica e i servizi segreti della cosiddetta Prima Repubblica.

Pecorelli, noto per le sue rivelazioni su scandali, intrighi politici e connessioni occulte, rimane un simbolo di coraggio giornalistico e al contempo una vittima delle oscure trame del potere.

L’ascesa di Mino Pecorelli e il ruolo dell’Osservatore Politico

Nella primavera del 1967, Pecorelli, a soli 39 anni, abbandonò ogni altra attività per dedicarsi completamente al giornalismo. Dopo un’esperienza presso il periodico Nuovo Mondo d’Oggi, conosciuto per la pubblicazione di scoop politici, fondò nel 1968 l’Osservatore Politico (OP), testata divenuta rapidamente punto di riferimento per il giornalismo d’inchiesta in Italia. L’agenzia si distingueva per l’attenzione a scandali, retroscena e vicende che coinvolgevano i centri di potere politico, militare e dei servizi segreti.

OP era diffusa principalmente su abbonamento, arrivando a essere letta nelle alte sfere delle forze armate, della politica e persino tra gli ambienti della criminalità organizzata romana. Pecorelli si avvaleva di fonti dirette all’interno della struttura dello Stato, della massoneria deviata, e in particolare della loggia Propaganda 2, di cui risultava affiliato con tessera numero 1750. Tra gli scandali più noti da lui denunciati, si ricordano quelli legati a Italpetroli, Lockheed, il caso Sindona e le prime rivelazioni sull’esistenza di una loggia massonica in Vaticano dopo l’elezione di Papa Albino Luciani.

Nel 1978, in una fase particolarmente delicata della storia italiana, Pecorelli trasformò OP in un periodico venduto in edicola, proprio nel momento in cui la vicenda del sequestro e l’uccisione di Aldo Moro monopolizzava l’attenzione pubblica. Pecorelli pubblicò diverse rivelazioni che mettevano in discussione la veridicità dei comunicati delle Brigate Rosse e denunciavano presunti depistaggi e omissioni di esponenti politici e dei servizi, in particolare riguardo al coinvolgimento di figure come Francesco Cossiga.

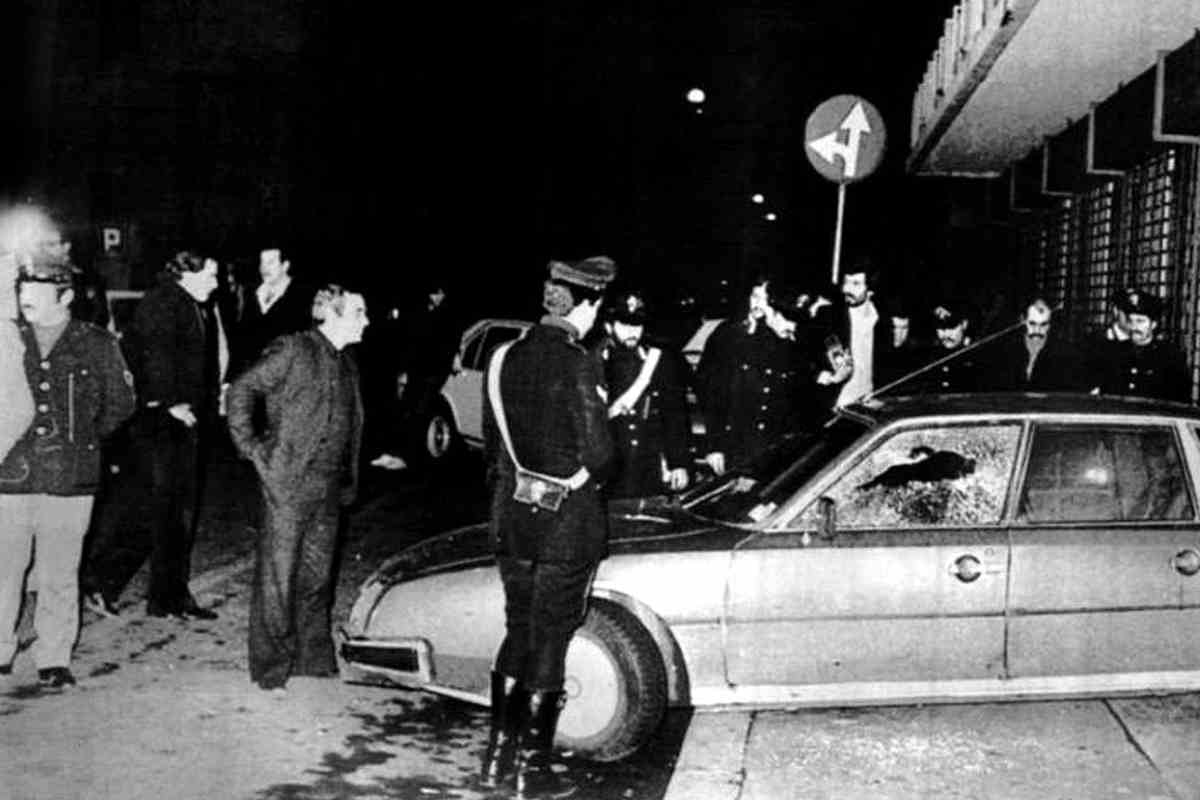

La sera del 20 marzo 1979, a pochi passi dalla redazione di via Tacito a Roma, Pecorelli venne assassinato con quattro colpi di pistola calibro 7,65, particolari perché corrispondenti a munizioni rare e identificate successivamente nell’arsenale della Banda della Magliana, gruppo criminale che avrebbe avuto legami con ambienti politici e servizi deviati.

Le indagini sul delitto si sono sviluppate nel corso di decenni, coinvolgendo nomi legati alla criminalità organizzata, ai servizi segreti, e alla politica. Diverse ipotesi di mandanti sono emerse, tra cui il nome del potente massone Licio Gelli, ma anche quello di esponenti di Cosa Nostra e di ambienti legati alla corrente di Giulio Andreotti. È emerso un quadro complesso, fatto di relazioni ambigue tra la politica, la mafia, e organizzazioni paramilitari come Gladio.

Perché fu ucciso il giornalista Mino Pecorelli? – Misteriditalia.it

Le indagini e le confessioni

Secondo le dichiarazioni di pentiti della Banda della Magliana, come Massimo Carminati e i fratelli Fioravanti, l’omicidio sarebbe stato eseguito da esponenti del gruppo criminale su richiesta di personaggi di vertice della politica e della massoneria deviata, con il presunto coinvolgimento di Andreotti come mandante. Tuttavia, in diversi processi, tra cui quello storico del 2002-2003, Andreotti venne assolto definitivamente, anche se venne riconosciuto il suo rapporto stabile con la mafia fino al 1980.

A riprova delle connessioni intricate, il pentito Tommaso Buscetta confermò nel 1993 che l’omicidio Pecorelli sarebbe stato ordinato da Andreotti insieme ai boss mafiosi Gaetano Badalamenti e Pippo Calò. Le indagini hanno inoltre evidenziato che la Banda della Magliana avrebbe agito per consolidare il proprio potere negli ambienti giudiziari e finanziari della capitale.

Nel 2019 la scoperta di un verbale di interrogatorio al neofascista Vincenzo Vinciguerra ha riaperto il caso, ipotizzando che la pistola usata per l’omicidio fosse appartenuta all’ex avanguardista Domenico Magnetta. Nonostante ciò, un verbale successivo attestò la distruzione dell’arma, elemento contestato da esperti e dalla famiglia Pecorelli, che continua a chiedere ulteriori accertamenti.

La rivelazione e poi la svolta

Nel marzo 2023, la giornalista investigativa Raffaella Fanelli ha rivelato, in una trasmissione televisiva, dettagli inediti sul rapporto tra Pecorelli e il generale dei Carabinieri Antonio Cornacchia, anch’egli legato alla P2. Secondo quanto riferito, 48 ore dopo l’omicidio, il giornalista avrebbe ricevuto un’informazione anonima indicante proprio Gelli come mandante, collegando la sua morte anche a quella del magistrato Vittorio Occorsio, ucciso mentre indagava sulla P2.

Inoltre, emerge che Pecorelli avrebbe consegnato un dossier al Papa Albino Luciani poche ore prima della sua misteriosa morte nel 1978, contenente nomi di prelati sospettati di comportamenti illeciti. Tale documento, pubblicato da OP nel settembre dello stesso anno, rappresenta un ulteriore tassello degli intrighi che circondarono il giornalista.

Le analisi medico-legali recenti indicano inoltre che Pecorelli potrebbe essere stato picchiato prima dell’esecuzione, con fratture alle ossa del naso e a quattro costole, e la presenza di una cravatta non riconducibile a lui sul luogo del delitto, elementi che suggeriscono una violenza premeditata e una possibile collusione di più soggetti. Il lavoro di Pecorelli, la sua capacità di penetrare i segreti più oscuri della politica italiana e la sua tragica fine rappresentano ancora oggi un monito sulla complessità delle dinamiche di potere e sul rischio per chi cerca di fare luce sulla verità.

Mino Pecorelli, l'omicidio che cambiò l'Italia - Misteriditalia.it

Mino Pecorelli, l'omicidio che cambiò l'Italia - Misteriditalia.it