Negli anni Novanta ci dissero che privatizzare avrebbe significato modernizzare, aprire il mercato, rendere l’Italia più efficiente. Ma trent’anni dopo, tra inchieste, conflitti d’interesse e miliardi scomparsi, resta una domanda che nessuno ha mai voluto affrontare: chi ha davvero guadagnato dalle privatizzazioni italiane?

L’Italia da vendere

All’inizio degli anni Novanta, l’Italia era un Paese in crisi, il debito pubblico cresceva, la lira perdeva valore, e Tangentopoli aveva spazzato via una classe politica intera.

Il nuovo mantra, importato da Londra e Washington, si chiamava “privatizzazione”: vendere lo Stato per salvarlo, trasformare le aziende pubbliche in società private, ridurre l’intervento pubblico in nome dell’efficienza.

Fu la stagione dei “tecnici”, dei consulenti internazionali, delle riforme che dovevano riscrivere la nostra economia. E per un po’, sembrò funzionare.

Le Borse salirono, i capitali esteri arrivarono, i giornali parlarono di “modernizzazione”.

Ma dietro la retorica liberista si stava consumando la più grande redistribuzione di ricchezza della storia italiana — dall’interesse pubblico a quello privato.

Il progetto D’Alema-Prodi: lo Stato che vende se stesso

Il processo iniziò nel 1992, sotto il governo Amato, e proseguì con Ciampi e Prodi.

Il piano era semplice sulla carta: vendere quote delle principali aziende statali — ENI, ENEL, Telecom, Autostrade, BNL, INA, Alitalia, Credito Italiano, IMI — per ridurre il debito e rilanciare la competitività.

In realtà, la regia del processo fu tutto tranne che trasparente.

Le valutazioni delle aziende furono delegated a banche d’affari internazionali, spesso le stesse che poi curavano l’acquisto dei pacchetti azionari.

Il controllore e il controllato diventavano, in molti casi, la stessa entità.

I governi dell’epoca, spinti anche dalle direttive europee, parlarono di una “necessità storica”.

Ma molti economisti, tra cui Paolo Sylos Labini e Giuseppe Guarino, denunciarono che lo Stato stava svendendo il suo patrimonio industriale a prezzi inferiori al reale valore.

E la storia, purtroppo, ha dato loro ragione.

I salotti buoni e le nuove oligarchie

Le privatizzazioni italiane non crearono un mercato, ma un’oligarchia.

Al posto delle partecipazioni statali nacquero i “salotti buoni”: reti di imprenditori, banchieri e politici che si scambiavano azioni, favori e potere.

Le grandi famiglie finanziarie italiane — Agnelli, Benetton, De Benedetti, Ligresti, Pirelli — divennero i nuovi padroni di ciò che, fino a pochi anni prima, apparteneva a tutti.

Quando nel 1999 Telecom Italia venne privatizzata, la sua valutazione era di circa 100.000 miliardi di lire.

Nel giro di pochi anni, la società fu smembrata, indebitata e rivenduta più volte, tra scalate e controscalate che arricchirono una manciata di investitori e impoverirono migliaia di lavoratori.

Lo stesso accadde per Autostrade per l’Italia, ceduta nel 1999 al gruppo Benetton per circa 6 miliardi di euro, un prezzo che oggi appare ridicolo se confrontato ai profitti generati negli anni successivi.

La retorica della “modernità”

Ogni governo ripeteva lo stesso slogan: “Le privatizzazioni servono a modernizzare il Paese”. Ma cosa significava davvero “modernizzare”?

Nella pratica, significò trasferire il controllo delle infrastrutture e dei servizi strategici — energia, comunicazioni, trasporti, banche — a pochi gruppi privati, molti dei quali legati alla politica.

Il mito della concorrenza si dissolse presto.

Al posto dei monopoli pubblici nacquero monopoli privati, spesso ancora più opachi, con tariffe in aumento e qualità dei servizi in calo.

L’utente, da cittadino, diventò cliente.

E il cliente, in un mercato senza alternative reali, non ha voce.

I registi invisibili: le banche d’affari e la politica

Dietro le quinte delle privatizzazioni italiane agivano grandi banche internazionali — Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan — e una nuova classe dirigente economica formata da burocrati e consulenti che parlavano la lingua del mercato, ma servivano interessi precisi.

Molti dei protagonisti di allora — Mario Draghi, Romano Prodi, Carlo Azeglio Ciampi, Piero Gnudi — provenivano dal mondo delle istituzioni, ma si muovevano in perfetta sintonia con la finanza internazionale.

Lo Stato smetteva di essere proprietario e diventava amministratore temporaneo del proprio patrimonio, preparandolo alla vendita come un bene da dismettere.

E mentre si prometteva una riduzione del debito, la realtà diceva l’opposto: tra il 1992 e il 2002 il debito pubblico italiano non diminuì, ma aumentò di oltre 200 miliardi di euro.

I ricavi delle privatizzazioni, semplicemente, si dispersero.

Chi ha guadagnato

Le privatizzazioni furono un affare straordinario per pochi e un disastro collettivo per molti.

Guadagnarono le banche, che gestirono le operazioni di vendita e incassarono commissioni miliardarie. Guadagnarono i grandi gruppi finanziari, che acquistarono società pubbliche a prezzi inferiori al valore di mercato e ne sfruttarono i profitti. Guadagnò la politica, che costruì carriere, alleanze e fondi occulti grazie a una rete di favori e partecipazioni.

Perse lo Stato. Perse il cittadino. Perse un’intera generazione, cresciuta con l’idea che i beni pubblici fossero un fardello e non un patrimonio.

Gli scandali e i silenzi

Con il passare degli anni, diverse inchieste giudiziarie hanno sfiorato il mondo delle privatizzazioni, ma nessuna ha mai davvero scoperchiato tutto.

Le indagini su Telecom, ENI, Alitalia, Autostrade hanno mostrato conflitti d’interesse, consulenze fittizie, tangenti, ma ogni volta il sistema si è protetto da solo.

Autostrade privatizzate (Ansa)

Nel 2018, l’economista Gustavo Piga pubblicò un’analisi dettagliata sui prezzi di vendita delle aziende pubbliche italiane, dimostrando che furono cedute in media al 30% in meno del loro valore reale.

Un “regalo” ai nuovi proprietari, pagato con denaro e servizi dei cittadini.

Eppure, nessuno è mai stato chiamato a rispondere davvero.

Ogni responsabilità si è dissolta nella nebbia della burocrazia, dei mandati tecnici, dei contratti blindati.

Il nuovo capitalismo italiano

Il risultato finale delle privatizzazioni fu la nascita di un capitalismo di relazione.

Un sistema in cui il potere economico non si fonda sulla competenza o sull’innovazione, ma sulla prossimità al potere politico.

Le stesse famiglie, gli stessi gruppi, gli stessi consulenti che trent’anni fa si spartirono le aziende pubbliche sono ancora oggi al vertice di finanza, media e infrastrutture.

Non si trattò, come si disse, di un processo tecnico inevitabile, ma di una scelta politica consapevole, guidata da interessi che non avevano nulla a che vedere con l’interesse collettivo.

La grande illusione

Trent’anni dopo, il bilancio è amaramente chiaro: le privatizzazioni italiane non hanno ridotto il debito, non hanno aumentato la concorrenza, non hanno migliorato i servizi. Hanno solo spostato la ricchezza.

Dallo Stato ai privati, dai cittadini ai gruppi di potere, dai beni comuni alle tasche di pochi. Un passaggio silenzioso, quasi impercettibile, ma destinato a cambiare per sempre l’equilibrio economico e sociale del Paese.

E la domanda che resta, dopo tutto questo tempo, è la stessa di allora: se lo Stato ha perso tutto e i cittadini non hanno guadagnato nulla, chi ha davvero vinto?

Forse, la risposta è la più semplice e la più inquietante: chi era già dentro il sistema, e sapeva che la “modernità” era solo un altro nome per il potere.

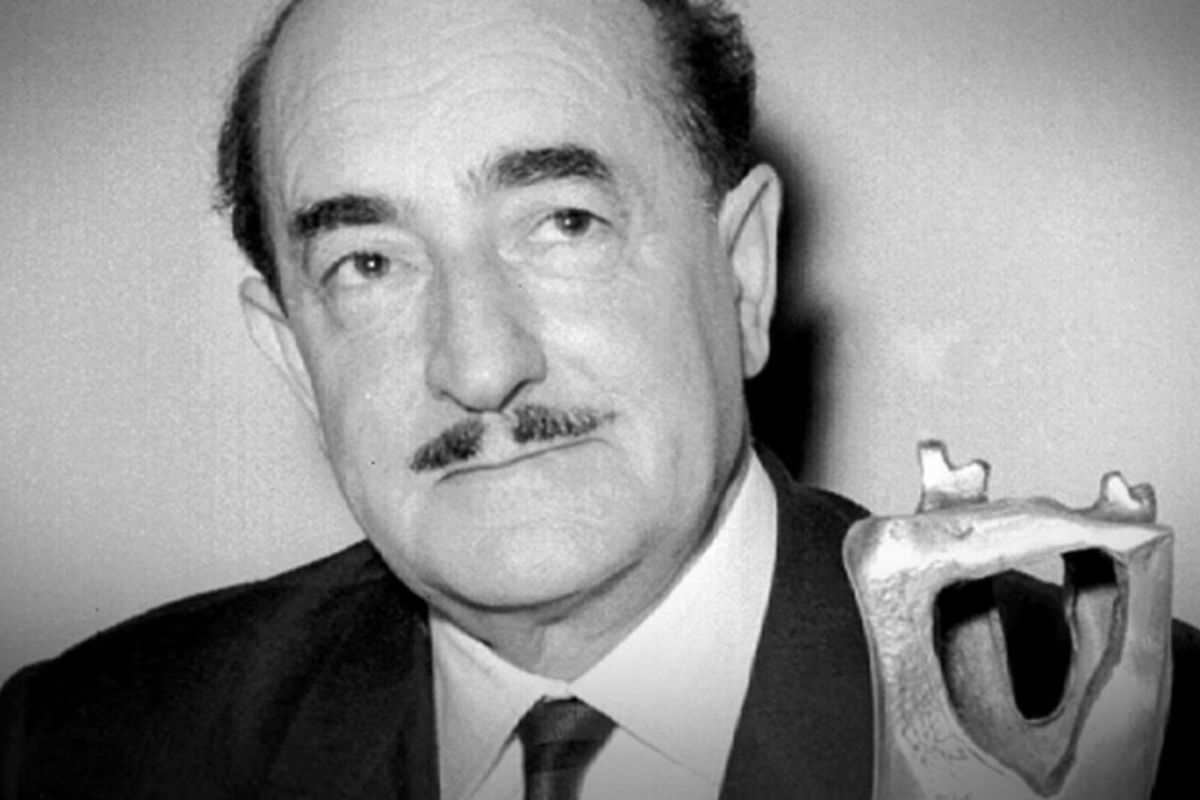

Prodi e Tremonti (Ansa)

Prodi e Tremonti (Ansa)