A più di quarant’anni dall’evento, il caso della strage del Tylenol rimane uno dei più inquietanti misteri della storia criminale americana.

Nel 1982, una serie di avvelenamenti con capsule di Tylenol contaminate da cianuro sconvolse gli Stati Uniti, portando alla morte di sette persone nella sola area di Chicago e facendo emergere grandi interrogativi sulla sicurezza farmaceutica e la gestione delle crisi aziendali.

La dinamica dell’avvelenamento

Il 29 settembre 1982, la dodicenne Mary Kellermann, dopo aver assunto una dose del medicinale antidolorifico Tylenol, fu trovata priva di sensi e morì poco dopo il ricovero. Quell’episodio segnò l’inizio di una serie di casi analoghi culminati con la morte di altre sei persone, tutte vittime di un sabotaggio criminale. Le capsule di Tylenol Extra Strength erano state alterate con l’aggiunta di cianuro di potassio in dosi letali, fino a diecimila volte superiori alla quantità necessaria per causare il decesso.

L’FBI avviò un’indagine approfondita che portò alla scoperta di una manomissione esterna del prodotto, escludendo difetti di fabbrica. La multinazionale Johnson & Johnson reagì prontamente, ritirando dal mercato milioni di confezioni, instaurando un dialogo diretto con i consumatori attraverso campagne mediatiche e numeri verdi dedicati, e sviluppando un nuovo packaging a prova di manomissione, un’innovazione che avrebbe rivoluzionato l’industria farmaceutica.

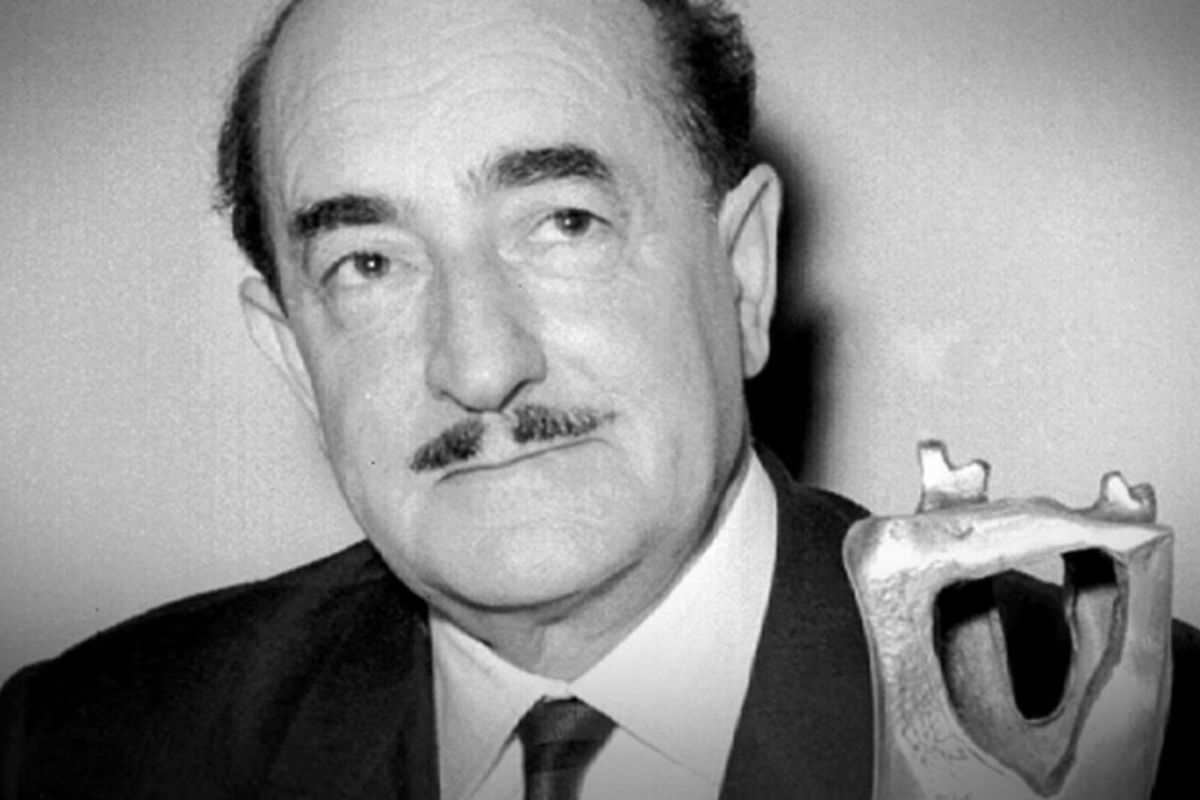

La gestione della crisi fu affidata al manager David Collins, che organizzò un team specializzato in public relations e comunicazione di emergenza. La strategia adottata è ancora oggi considerata un modello esemplare di crisis management. In pochi mesi, nonostante il crollo iniziale della quota di mercato del Tylenol dal 35% al 13%, il prodotto recuperò rapidamente terreno, arrivando quasi al 98% di presenza nel mercato americano.

Cos’è e quante vittime ha fatto il Tylenol – Misteriditalia.it

Nonostante le indagini, il responsabile della contaminazione non è mai stato identificato con certezza. James Lewis, un disoccupato con precedenti penali, fu sospettato di aver inviato una lettera di ricatto a Johnson & Johnson, ma non fu mai condannato per gli omicidi. Il profilo stilato dall’Unità di Scienze del Comportamento dell’FBI descriveva un individuo solitario, emotivamente instabile e mosso da rancori profondi verso la società, ma nessun arresto fu mai effettuato.

Negli anni successivi, diversi mitomani tentarono di attribuirsi la paternità del crimine, senza fornire prove concrete. La taglia di centomila dollari offerta dalla Johnson & Johnson per informazioni utili non fu mai reclamata.

Il caso del Tylenol è stato oggetto di approfondimenti e rappresentazioni mediatiche anche recentemente. La mini serie televisiva del 2025, Cold Case: The Tylenol Murders, ha riportato all’attenzione pubblica la vicenda con un approccio documentaristico di alta qualità, enfatizzando la tensione, l’analisi psicologica e l’impatto sociale dell’evento. La serie ha sottolineato come la mancanza di una soluzione definitiva continui a suscitare inquietudine e discussioni sulla fiducia nei confronti delle multinazionali farmaceutiche.

Tra le testimonianze più toccanti emerge quella di Michelle Rosen, figlia di una vittima, che ha ipotizzato un possibile coinvolgimento indiretto di Johnson & Johnson, insinuando che l’azienda fosse a conoscenza di rischi legati alla contaminazione e avesse agito in modo poco trasparente. Tuttavia, non sono mai emerse prove concrete a sostegno di tali accuse e gli esperti concordano sul fatto che la contaminazione avvenne esternamente.

L’eredità del caso ha portato a cambiamenti normativi importanti, come l’introduzione di imballaggi a prova di manomissione per i prodotti farmaceutici, un elemento oggi considerato imprescindibile per la tutela della salute pubblica. Il fenomeno ha inoltre influenzato la psicologia della sicurezza dei consumatori e la percezione della responsabilità aziendale in situazioni di crisi.

La strage silenziosa del farmaco

La strage silenziosa del farmaco