Il caso che sconvolse l’Italia e cambiò per sempre il racconto della cronaca nera: il delitto della giovane Wilma Montesi.

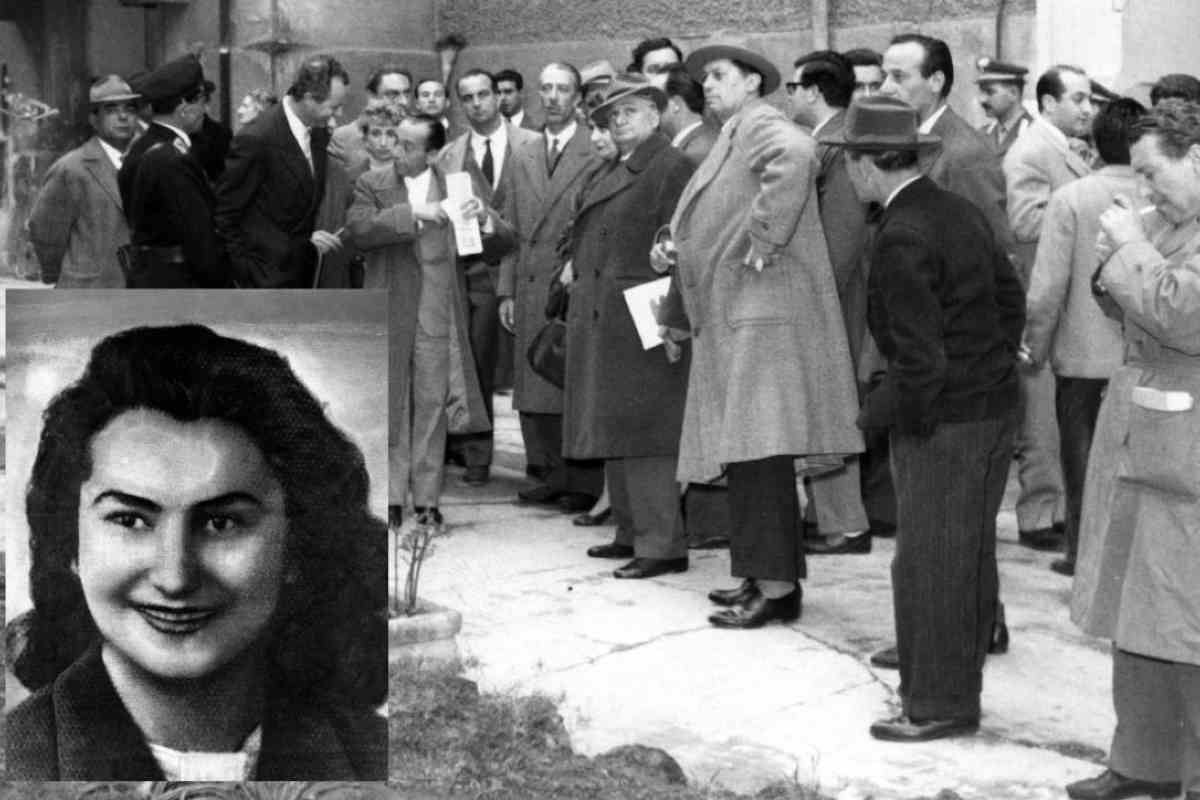

Il caso di Wilma Montesi, scoperta senza vita l’11 aprile 1953 sulla spiaggia di Torvaianica, continua a rappresentare uno dei misteri più intricati e controversi della cronaca nera italiana, influenzando profondamente la percezione pubblica e la gestione delle indagini giudiziarie nel dopoguerra.

L’evento, che travolse personaggi di spicco della politica e della società romana, è ancora oggi oggetto di analisi e dibattiti, soprattutto alla luce delle nuove riflessioni e studi storici che hanno riesaminato le dinamiche di quel periodo.

Il caso Montesi cambiò il racconto della cronaca nera

Il corpo di Wilma Montesi fu ritrovato privo di segni evidenti di violenza, elemento che spinse il questore di Roma, Saverio Polito, a chiudere rapidamente il caso, sostenendo la tesi del cosiddetto “pediluvio fatale”. Secondo tale ricostruzione, la giovane donna si sarebbe recata a Ostia per curare un eczema con un bagno di mare, ma a causa del freddo e del suo “periodo critico” avrebbe subito un malore, annegando di conseguenza. Il corpo, trasportato dalla corrente, sarebbe poi giunto fino a Torvaianica.

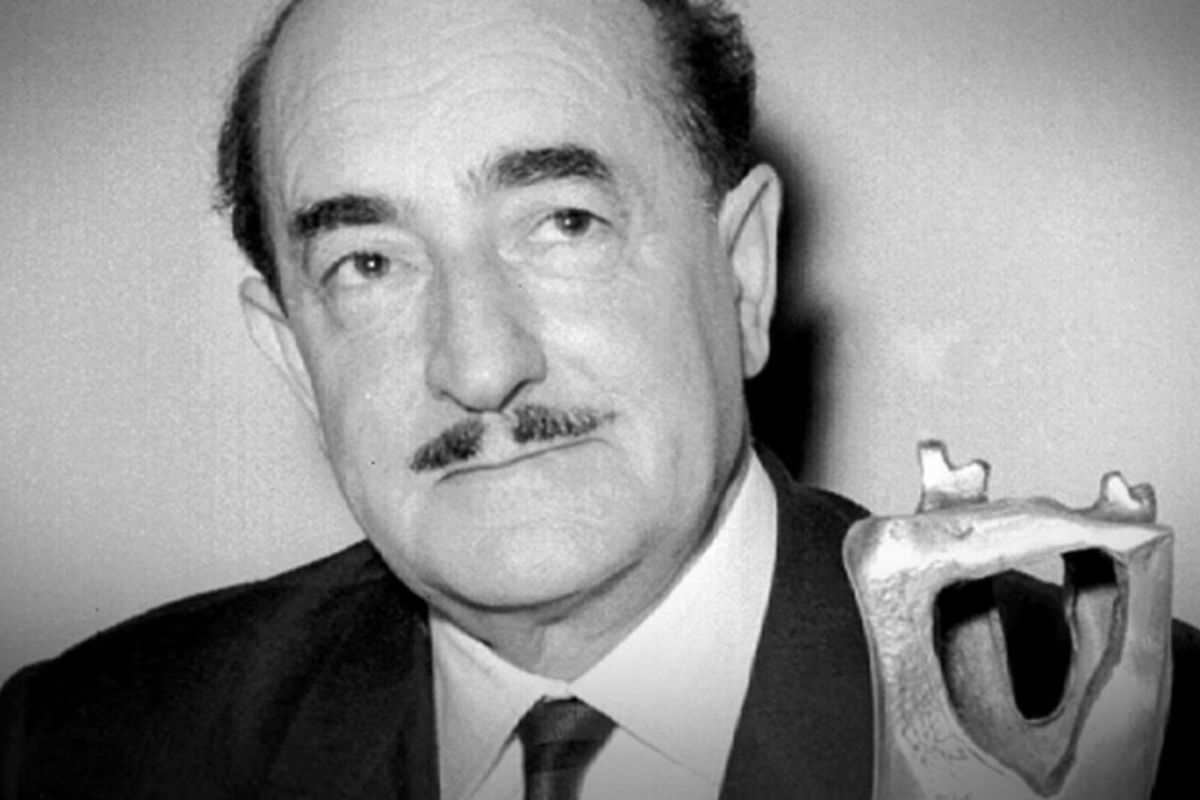

Nonostante questa versione trovasse inizialmente consenso, il ritrovamento privo di alcuni indumenti intimi destava sospetti che non tardarono a emergere grazie all’inchiesta giornalistica di Silvano Muto. Nel 1953, il settimanale Attualità pubblicò un’inchiesta che aprì uno scenario completamente diverso: la morte di Wilma sarebbe avvenuta all’interno della riserva di caccia di Capocotta, luogo frequentato da festini esclusivi con giovani donne e personaggi politici di rilievo. Tra questi, spiccava il nome del marchese Ugo Montagna, noto gestore della riserva.

La presenza di Piero “Morgan” Piccioni, figlio del vicepresidente del Consiglio Attilio Piccioni, fu rivelata come quella dell’uomo che accompagnava Wilma quel giorno e che, assieme al marchese, avrebbe abbandonato il corpo sulla spiaggia, forse per paura delle conseguenze legali dovute all’uso di sostanze stupefacenti. La rivelazione scatenò un terremoto politico e giudiziario, con il Partito Democristiano che accusò la stampa di diffondere notizie false per danneggiare la carriera politica di Attilio Piccioni, allora candidato alla segreteria del partito.

Il caso Montesi cambiò il racconto della cronaca nera – Misteriditalia.it

La vicenda assunse così una dimensione nazionale, dividendo l’opinione pubblica tra chi sosteneva l’innocenza e chi invece chiedeva giustizia per Wilma. Durante il processo, emergono dichiarazioni di due testimoni chiave, tra cui Anna Maria Moneta Caglio, ex fidanzata di Montagna, che collegò il coinvolgimento di Piccioni e Montagna a un incontro riservato con il capo della polizia Pavone. Successivamente, il colonnello dei carabinieri Pompei rivelò dettagli compromettenti sul passato di Montagna e sui legami con Pavone, suggerendo un sistema di protezione e favoreggiamento interno alle istituzioni.

Lo scandalo e l’opinione pubblica scossa

Questo portò alla destituzione immediata di Pavone da parte del presidente del Consiglio Mario Scelba, che tuttavia rifiutò le dimissioni del ministro Piccioni, mantenendo così in vita il clima di tensione politica. L’eco del caso Montesi si propagò anche attraverso le colonne de l’Unità, dove Pietro Ingrao denunciò il sistema di impunità che proteggeva una “classe privilegiata” dalla legge comune, trasformando il caso in una “questione morale” di ampio respiro. Il processo si arenò, ma la pressione pubblica portò alla riapertura delle indagini e a una nuova inchiesta affidata al giudice Raffaele Sepe.

Con l’inchiesta riaperta, emersero ulteriori dettagli sulla rete di potere e corruzione che gravitava attorno al Viminale e sulle attività illecite legate al traffico di droga e ai festini esclusivi. Attilio Piccioni fu costretto a dimettersi e furono emessi mandati di arresto per Montagna e per il figlio, Piero Piccioni. Tuttavia, il lungo iter giudiziario, spostato a Venezia per garantire un processo imparziale, si concluse nel 1957 con l’assoluzione piena di tutti gli imputati principali, mentre la tesi del “pediluvio fatale” veniva finalmente smascherata ma non ufficialmente accantonata.

Le uniche condanne definitive arrivarono nel 1967, quando la Corte di Cassazione punì Silvano Muto e Anna Maria Moneta Caglio per calunnia, riaffermando indirettamente la versione ufficiale. Il caso rimase dunque irrisolto, simbolo di un’Italia divisa tra verità e menzogna, potere e giustizia. L’intellettuale Hans Magnus Enzensberger, riflettendo sul caso, definì l’imputato non come un singolo individuo, ma come una collettività, una classe sociale che, con la sua corruzione, aveva contribuito a far sparire la giovane Montesi.

Il caso Montesi, il delitto che cambiò l'Italia - Misteriditalia.it

Il caso Montesi, il delitto che cambiò l'Italia - Misteriditalia.it