Una studentessa universitaria colpita da un proiettile nel cuore della Sapienza. Un’indagine frettolosa, confessioni estorte, carriere costruite sul clamore e una verità che, a distanza di quasi trent’anni, ancora non convince. Il caso Marta Russo è uno dei misteri giudiziari più inquietanti dell’Italia contemporanea.

Roma, 9 maggio 1997: un colpo che ferma il tempo

Era un venerdì di primavera, uno di quei giorni in cui l’università si riempie di voci, di risate, di appunti e di sogni.

Alla Sapienza di Roma, nel campus di Giurisprudenza, Marta Russo, ventidue anni, camminava con un’amica verso la biblioteca. Pochi passi, un rumore secco, un lampo invisibile. Un proiettile calibro 22 le trapassò la testa, uccidendola dopo cinque giorni di agonia.

Nessuno vide nulla, nessuno sentì un colpo. Solo una ragazza che si accascia a terra e il silenzio improvviso di un cortile pieno di studenti.

Quella mattina, in un istante, la più grande università d’Italia si trasformò in una scena del crimine inspiegabile, e un’intera generazione iniziò a interrogarsi su come fosse possibile morire così, in pieno giorno, in un luogo di sapere e di futuro.

L’inizio di un incubo giudiziario

L’indagine partì nel caos.

La polizia setacciò ogni edificio del complesso universitario, dalla facoltà di filosofia alle aule di diritto. Si cercava un cecchino, un’arma, un movente. Nulla.

Poi arrivò una testimonianza: una studentessa disse di aver visto un lampo provenire da una finestra del Dipartimento di Filosofia del Diritto. Lì dentro, pochi minuti dopo, entrarono gli investigatori. E lì, nel laboratorio di balistica, cominciò uno dei più controversi casi di giustizia italiana.

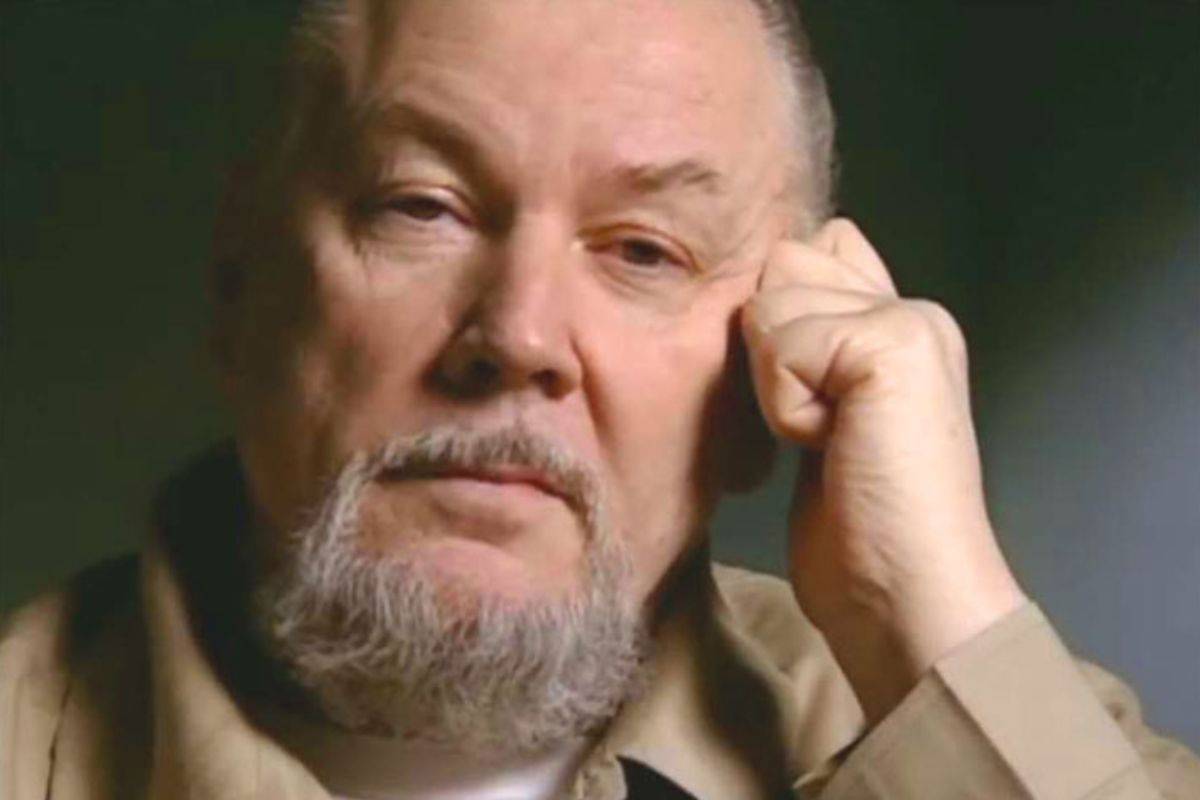

In pochi giorni due assistenti universitari, Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, dottorandi di filosofia del diritto, vennero fermati. Secondo l’accusa, Scattone avrebbe sparato “per gioco” da una finestra, Ferraro lo avrebbe coperto.

Scattone e Ferraro (Ansa)

Ma il problema era che non c’era nessuna prova concreta, nessun test balistico compatibile, nessuna arma trovata. Solo indizi, supposizioni e una catena di testimonianze costruite sotto pressione.

La confessione che non c’era

A incastrare i due giovani fu la testimonianza di una loro collega, Gabriella Alletto, segretaria del dipartimento, che dopo giorni di interrogatori ammise di averli sentiti parlare di “un colpo di pistola”.

Ma quella confessione nacque in un contesto di forte pressione psicologica.

Come emerse in seguito, la Alletto aveva inizialmente negato tutto, poi cambiò versione dopo ore di domande e suggerimenti, arrivando a dire ciò che gli inquirenti sembravano voler sentire.

Fu la svolta che trasformò un’inchiesta senza piste in un caso chiuso.

Scattone e Ferraro diventarono i mostri perfetti: giovani, freddi, intellettuali, capaci — secondo la narrazione mediatica — di sparare “per esperimento”, come se la vita di una ragazza fosse un esercizio filosofico.

Era una storia che faceva paura, ma anche una storia che funzionava troppo bene.

Il processo mediatico

I giornali si divisero. Alcuni costruirono il mito dei “filosofi assassini”, altri denunciarono l’assurdità delle accuse. Ma la macchina mediatica, come spesso accade in Italia, aveva già deciso chi fossero i colpevoli.

Il processo si trasformò in uno spettacolo: telecamere fuori dai tribunali, prime pagine, dibattiti televisivi. Ogni parola degli imputati veniva interpretata, ogni gesto analizzato, ogni silenzio trasformato in prova.

Intanto, i veri interrogativi restavano senza risposta.

Dov’era l’arma?

Chi aveva sparato davvero?

E perché nessuno aveva sentito nulla?

Nessuno lo scoprì mai.

Eppure, nel 1999, Scattone e Ferraro furono condannati in via definitiva, il primo per omicidio colposo, il secondo per favoreggiamento.

Una sentenza che mise fine all’indagine, ma non al dubbio.

Un delitto senza movente

Secondo la ricostruzione ufficiale, Scattone avrebbe sparato “per caso”, o per gioco, forse per noia.

Ma anche all’interno della sentenza il movente restava inspiegabile.

Un gesto assurdo, compiuto da un giovane studioso senza precedenti, con una vita tranquilla, una carriera accademica, un futuro davanti.

Un gesto senza logica, senza rabbia, senza motivo.

Molti giuristi e psicologi si chiesero come fosse possibile condannare due persone senza prove materiali, senza movente e senza arma, basandosi solo su una testimonianza incerta e su ipotesi di comportamento.

Il dubbio che non muore

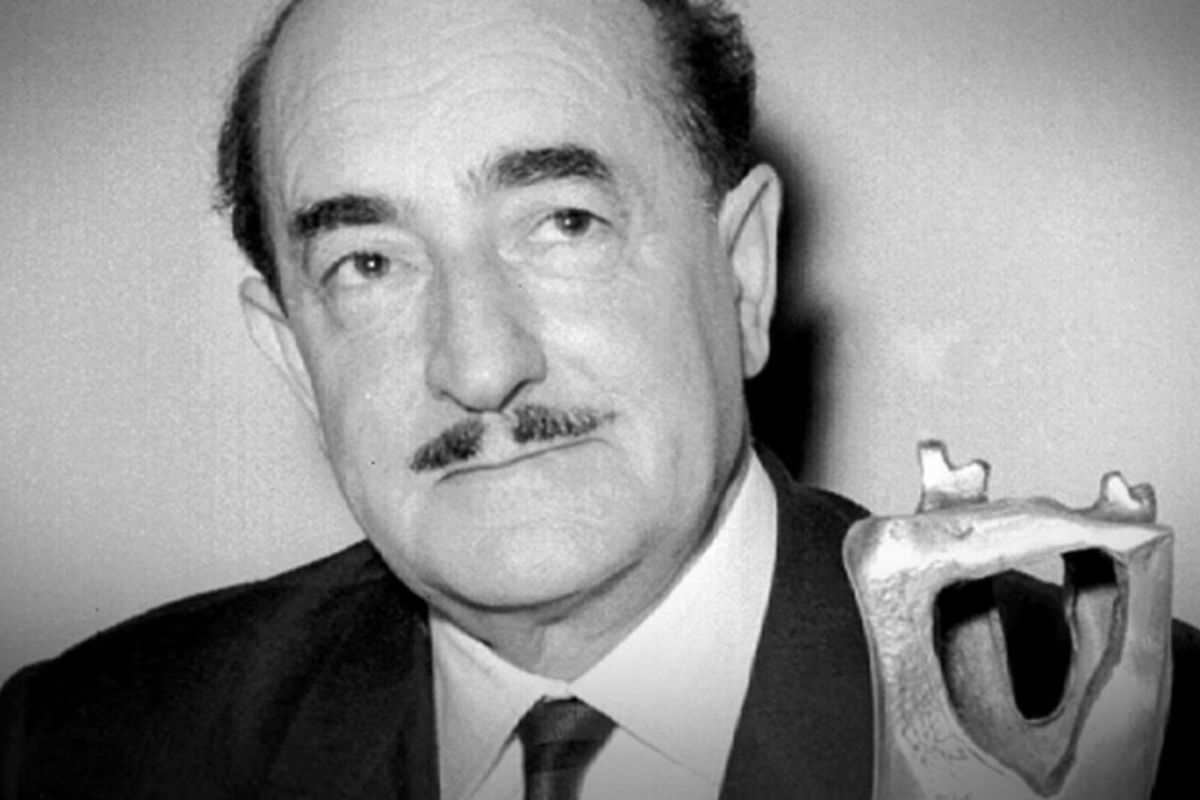

Negli anni successivi, decine di intellettuali, giuristi e giornalisti — da Oliviero Beha a Carlo Bonini, da Giancarlo De Cataldo a Luigi Ferrajoli — denunciarono pubblicamente le falle del processo.

Beha scrisse:

“Quello di Marta Russo è il caso che ha fatto perdere all’Italia la fiducia nella giustizia.”

Marta Russo (Ansa)

E in effetti il Paese uscì da quella vicenda con la sensazione che qualcosa si fosse rotto per sempre.

Non tanto per la tragedia della ragazza, ma per la gestione di un’inchiesta che sembrava voler trovare un colpevole a ogni costo.

Nel 2007, il procuratore aggiunto Italo Ormanni, uno dei magistrati che avevano condotto l’indagine, ammise in un’intervista che “alcuni passaggi furono gestiti male”.

Ma aggiunse anche:

“Non potevamo permetterci un caso irrisolto.”

Una frase che dice tutto.

Il bisogno di un colpevole

Forse il caso Marta Russo fu, prima di tutto, il bisogno di una risposta immediata.

In un Paese reduce da Tangentopoli, dalle stragi mafiose e dal disincanto civile, non si poteva accettare che una studentessa venisse uccisa in un’università senza spiegazioni.

Serviva un volto, una storia, un colpevole da mettere nei titoli dei giornali.

E così, in nome della verità, si costruì una verità “accettabile”, anche se fragile, anche se piena di contraddizioni.

Una verità che serviva a chiudere il caso, non a capirlo.

Il dopo

Scattone, dopo aver scontato la pena, tornò all’insegnamento.

Ogni volta che si parlava di lui, l’opinione pubblica si spaccava: per alcuni era un assassino impunito, per altri una vittima di un errore giudiziario.

La famiglia di Marta, distrutta dal dolore, non smise mai di credere nella colpevolezza dei due imputati.

E forse, dopo tanto silenzio, era inevitabile: quando lo Stato fallisce nel dare verità, ognuno costruisce la propria.

Un caso simbolo

Il caso Marta Russo non è solo una tragedia, ma una parabola della giustizia italiana.

Una giustizia che, davanti alla pressione mediatica, perde lucidità.

Una giustizia che confonde il sospetto con la prova, la verosimiglianza con la certezza.

Una giustizia che non ammette di sbagliare.

Oggi, se chiedi a un giovane chi fosse Marta Russo, molti non lo sanno.

Ma chi ha vissuto quegli anni ricorda bene quel nome, quel volto, quella storia.

Perché rappresenta l’errore che ha insegnato a non fidarsi più del sistema, a temere che la verità, in Italia, non sia mai un diritto, ma un compromesso.

Marta Russo aveva 22 anni.

Non aveva nemici, non aveva segreti, non aveva un destino scritto.

È morta in un luogo che dovrebbe essere il simbolo della conoscenza, uccisa da un colpo che nessuno ha mai davvero spiegato.

E forse, a distanza di tanti anni, la domanda non è più “chi ha sparato”, ma perché lo Stato ha preferito chiudere un mistero invece di affrontarlo.

Perché un mistero irrisolto è un fallimento.

Ma una verità costruita, è qualcosa di molto peggiore.

Funerali di Marta Russo (Ansa)

Funerali di Marta Russo (Ansa)