Era il simbolo del Made in Italy, sinonimo di famiglia, tradizione e fiducia. Ma dietro l’etichetta dorata dei pomodori e delle conserve si nascondeva un buco finanziario da miliardi di euro. Questa è la storia del fallimento Cirio: un impero alimentare costruito sull’apparenza, crollato sotto il peso delle sue stesse menzogne.

L’Italia che credeva in Cirio

All’inizio degli anni 2000, Cirio era più di un marchio: era una certezza. Le sue confezioni di pelati e tonno erano presenti in quasi ogni cucina italiana, simbolo di qualità, tradizione e italianità.

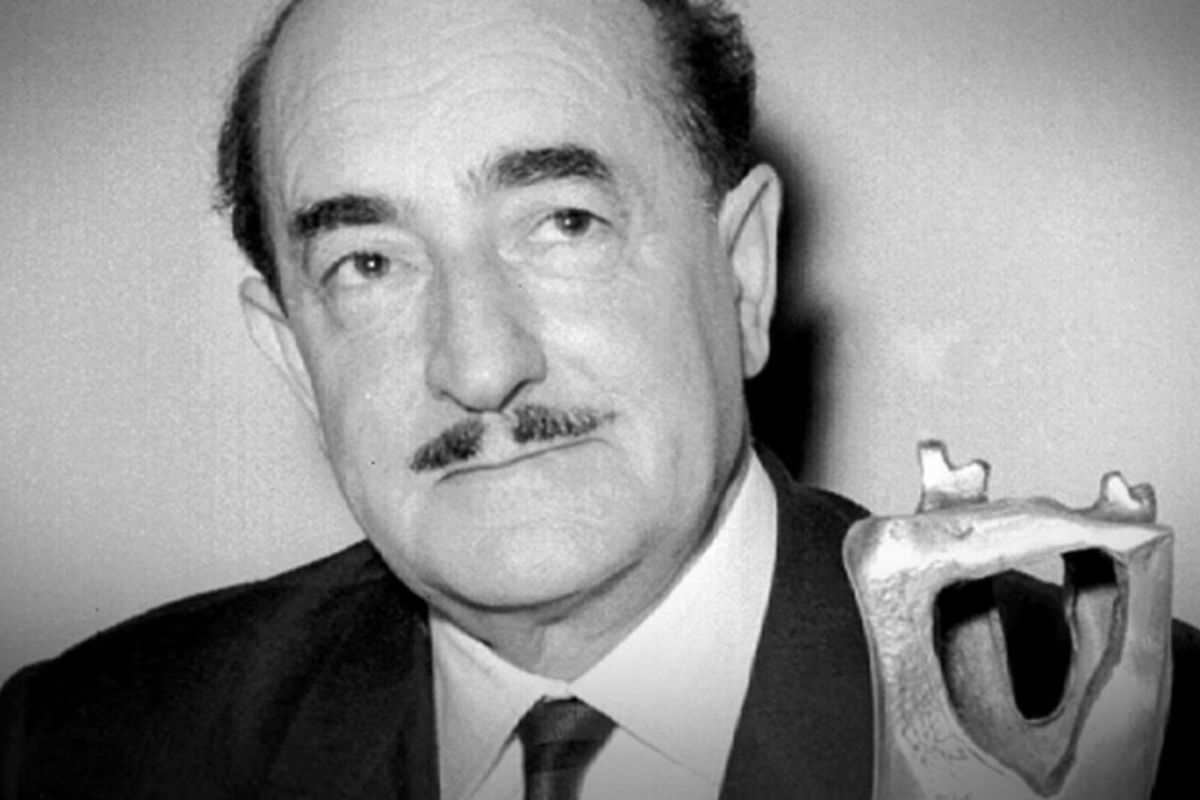

Dietro quel nome c’era Sergio Cragnotti, manager romano carismatico, ex dirigente della Ferruzzi e della Buitoni, uomo d’affari ammirato e temuto.

Cragnotti non era solo un imprenditore: era il volto moderno del capitalismo italiano, quello che prometteva ricchezza e progresso in un Paese che voleva dimenticare Tangentopoli. Nel 1994 aveva comprato la Cirio e l’aveva trasformata in un gruppo internazionale, acquisendo marchi storici e investendo nel calcio, con la Lazio come simbolo del suo successo.

Per anni, tutto sembrava funzionare. Bilanci floridi, pubblicità patinate, sponsor televisivi, e una retorica che univa il cibo alla passione sportiva.

Ma sotto quella superficie dorata, qualcosa stava marcendo.

Il castello di carta

Dietro l’immagine di solidità e crescita, la realtà finanziaria della Cirio era molto diversa.

L’azienda non produceva profitti reali, ma si sosteneva su un sistema di debiti, obbligazioni e artifici contabili. Cragnotti emetteva bond, li faceva acquistare da piccole banche e li spingeva sul mercato come se fossero titoli sicuri. Migliaia di risparmiatori italiani, attratti dalla reputazione del marchio e dalla promessa di rendimenti certi, investirono i propri risparmi nelle obbligazioni Cirio, convinti di scommettere su un pezzo del Paese.

In realtà, quei soldi servivano solo a coprire debiti precedenti. Era un meccanismo perfetto finché nessuno faceva troppe domande, ma destinato a esplodere non appena la fiducia si fosse incrinata.

Nel 2002, i nodi vennero al pettine: le banche iniziarono a rifiutare nuovi prestiti, i fornitori non venivano più pagati, e i conti non quadravano. Il castello di carta si sbriciolò in poche settimane, portando alla luce un buco da oltre 1,2 miliardi di euro.

Il giorno in cui crollò un impero

Il 6 novembre 2002, Cirio dichiarò fallimento.

L’Italia si svegliò scoprendo che quello che sembrava un colosso era in realtà un gigante dai piedi d’argilla.

I risparmiatori che avevano creduto nell’azienda persero tutto. Famiglie intere, pensionati, piccoli investitori si trovarono con obbligazioni carta straccia e la sensazione di essere stati traditi da un sistema che li aveva ingannati.

Cragnotti tentò di difendersi, parlando di “crisi temporanea” e di “colpe condivise”. Ma la realtà era chiara: Cirio aveva truccato i bilanci, nascosto perdite, creato una rete di società estere per spostare fondi e falsare le cifre.

La procura di Roma aprì un’inchiesta che svelò un intreccio di false comunicazioni sociali, appropriazioni indebite e aggiotaggio.

Un inganno costruito con metodo, abilità e una dose impressionante di spregiudicatezza.

L’uomo dietro l’illusione

Sergio Cragnotti, l’uomo che aveva trasformato una fabbrica di conserve in un impero mediatico e sportivo, fu descritto come il Madoff italiano ante litteram.

Un visionario che si era convinto di poter piegare le regole del mercato alla propria volontà.

La sua storia personale era emblematica dell’Italia di fine secolo: ambizione, genialità, eccesso.

Quando la Lazio vinse lo scudetto nel 2000, Cragnotti era l’uomo più potente di Roma. Aveva il sostegno delle banche, la benedizione della politica, e una popolarità da star televisiva. Ma come spesso accade, il confine tra successo e disastro era sottile.

Chi lo conosceva raccontava che non accettava ostacoli. Credeva che bastasse la fiducia per tenere in piedi tutto.

E così, quando i conti iniziarono a cedere, scelse di spingere ancora più in là l’azzardo, convinto che il prestigio del marchio e le sue amicizie avrebbero coperto ogni falla.

Le banche e il silenzio

Ma Cragnotti non fu solo.

Dietro il crollo Cirio c’erano istituti bancari compiacenti, intermediari che sapevano e tacevano, controllori che chiusero gli occhi.

Le obbligazioni Cirio venivano vendute come “titoli sicuri”, nonostante le agenzie di rating avessero già segnalato rischi elevati.

Molte di quelle obbligazioni finirono nei portafogli dei clienti di banca di provincia, consigliate da impiegati che non sapevano, o facevano finta di non sapere, quanto fosse grave la situazione.

Quando il crollo avvenne, la rabbia fu enorme. In tutta Italia esplosero proteste di risparmiatori traditi, manifestazioni davanti alle sedi bancarie, appelli al governo per ottenere risarcimenti. Ma la macchina della giustizia fu lenta, e la responsabilità si disperse come sempre tra decine di mani.

Il processo e le condanne

Nel 2007 arrivò la sentenza: Sergio Cragnotti e altri dirigenti Cirio furono condannati per falso in bilancio e bancarotta fraudolenta.

L’ex manager finì in carcere, poi agli arresti domiciliari, sempre proclamando la propria innocenza.

“Non ho truffato nessuno — disse in un’intervista — ho solo cercato di salvare un’azienda italiana”.

Sergio Cragnotti con i legali (Ansa)

Una frase che riassume il paradosso dell’intera vicenda: l’idea che in Italia l’inganno possa essere giustificato dall’intenzione di non fallire.

Una forma di autoassoluzione che il sistema economico ha accettato troppe volte.

Le vittime, intanto, non ebbero quasi nulla.

Il crack Cirio, insieme a quello Parmalat di pochi mesi successivo, segnò la fine dell’innocenza finanziaria italiana. Da quel momento, nessuno credette più che “un grande nome” potesse garantire sicurezza.

Oltre l’economia: un mistero di potere

Dietro la storia economica del crollo Cirio si nasconde qualcosa di più profondo: una rete di relazioni politiche e finanziarie che proteggeva l’impero Cragnotti finché serviva, e lo abbandonò quando divenne scomodo.

Negli anni dei suoi trionfi, Cirio riceveva fondi pubblici, aveva accesso privilegiato al credito e partecipava a gare d’appalto internazionali in Africa e Sud America.

Poi, improvvisamente, tutto finì.

Molti analisti sostengono che il caso Cirio sia stato anche un regolamento di conti tra poteri interni: una caduta pilotata per eliminare un uomo divenuto troppo ingombrante.

Del resto, troppi dossier sono spariti, troppe testimonianze sono state corrette, troppi silenzi si sono stesi su nomi di banche e politici che, se pronunciati, avrebbero scosso il Paese.

Il paradosso italiano

A distanza di vent’anni, il caso Cirio è più di un fallimento finanziario.

È la metafora perfetta dell’Italia che crede alle favole e si scandalizza quando scopre di essere stata ingannata.

Un Paese in cui la reputazione vale più della realtà, in cui la forma spesso conta più della sostanza.

Oggi il marchio Cirio esiste ancora, ma appartiene a un’altra azienda, lontana dai fasti e dagli scandali del passato. È un nome sopravvissuto alla sua storia, come una scatola vuota che continua a ricordarci quanto fragile possa essere la fiducia.

Il caso Cirio non fu solo un crack economico, ma una lezione collettiva sulla credulità e sulla corruzione sistemica.

Un impero costruito sull’immagine, crollato sotto il peso dell’ambizione e dell’inganno.

Alla fine, di Cirio restano i prodotti sugli scaffali e le promesse non mantenute, i piccoli risparmiatori traditi e i grandi responsabili impuniti, le lacrime di chi aveva creduto in un sogno chiamato “Made in Italy”.

E resta una domanda che nessuno ha mai voluto davvero affrontare:

in un Paese dove l’inganno diventa sistema, il vero fallimento non è quello delle aziende, ma della fiducia.

Passata di Pomodoro Cirio, un classico italiano (Ansa)

Passata di Pomodoro Cirio, un classico italiano (Ansa)