Nel 1992 l’Italia visse una rivoluzione giudiziaria senza precedenti: Mani Pulite. Per un attimo sembrò che il Paese potesse liberarsi dalla corruzione. Poi, improvvisamente, tutto finì. Ma davvero Tangentopoli ha fatto pulizia, o ha solo cambiato i volti del potere?

L’Italia che crollava e non lo sapeva

All’inizio degli anni Novanta, l’Italia sembrava un Paese stabile: i partiti storici governavano da decenni, la Prima Repubblica reggeva il peso di un sistema imperfetto ma funzionante, la corruzione era quasi una prassi accettata. Poi, all’improvviso, tutto cambiò.

Il 17 febbraio 1992, a Milano, un oscuro direttore di casa di riposo, Mario Chiesa, venne arrestato mentre intascava una tangente di sette milioni di lire. Sembrava un caso minore, una notizia destinata a scivolare via in poche righe di cronaca. Ma quella bustarella avrebbe scoperchiato un sistema di corruzione che da anni finanziava partiti, appalti e carriere.

Da quel momento, iniziò l’operazione Mani Pulite. E nulla, in apparenza, sarebbe stato più come prima.

La rivoluzione dei magistrati

A guidare l’inchiesta fu un gruppo di magistrati milanesi guidati da Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, uomini determinati, metodici, decisi a sradicare l’illegalità sistemica.

In pochi mesi, il Palazzo tremò. Ministri, sindaci, imprenditori e segretari di partito finirono sotto indagine. Le carceri si riempirono di nomi noti: Craxi, Forlani, Cusani, Ligresti, Gardini.

Gli italiani, per la prima volta, videro i potenti processati come uomini comuni. I giornali raccontavano ogni giorno nuove confessioni, nuove mazzette, nuovi nomi. L’opinione pubblica si infiammò, le piazze si riempirono di rabbia e speranza, sembrava l’inizio di una nuova era.

Ma la rivoluzione morale che doveva cambiare l’Italia durò meno di quanto si immaginasse.

Le morti, i suicidi e le paure del potere

Tangentopoli non fu solo un’inchiesta giudiziaria: fu una guerra di nervi. Nel giro di pochi mesi, il Paese assistette a una sequenza inquietante di suicidi eccellenti.

L’imprenditore Sergio Moroni si sparò lasciando una lettera in cui denunciava “un sistema di finanziamento obbligatorio dei partiti”. Pochi giorni dopo, Raul Gardini, patron della Ferruzzi e simbolo del capitalismo italiano, si tolse la vita prima di essere interrogato.

La gente cominciò a capire che Mani Pulite non stava solo colpendo i corrotti, ma stava toccando equilibri profondi, forse troppo profondi. Nomi che comparivano nei fascicoli sparivano dalle cronache, firme illustri che avrebbero dovuto testimoniare non furono mai chiamate. C’era un sistema, sì, ma sembrava che qualcuno lo avesse costruito in modo da cadere in piedi.

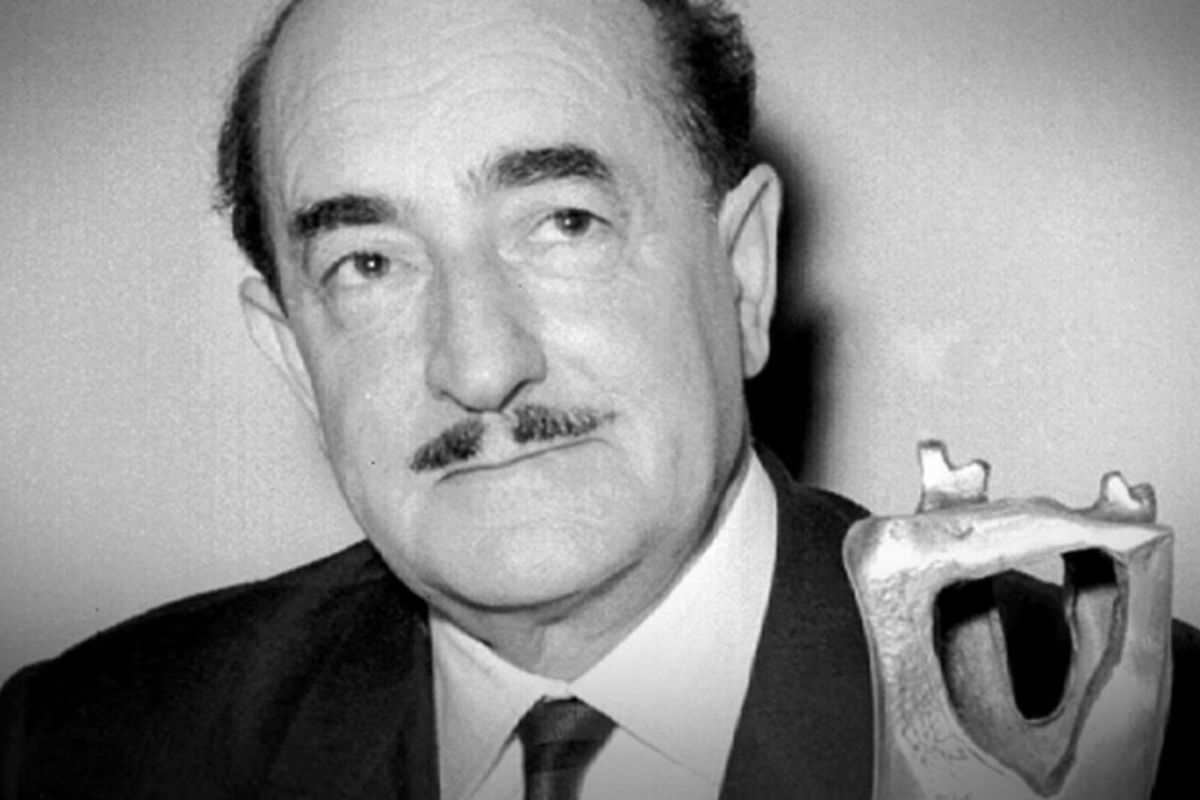

Craxi e il capro espiatorio perfetto

La figura simbolo di Tangentopoli resta Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista Italiano. Per molti, fu l’artefice del sistema; per altri, il primo colpevole di un meccanismo collettivo in cui tutti avevano le mani sporche.

Bettino Craxi (Ansa)

Quando nel 1993 Di Pietro lo interrogò, Craxi ammise davanti alle telecamere ciò che l’Italia intera sapeva ma nessuno aveva mai detto: “Tutti i partiti, nessuno escluso, hanno usufruito di finanziamenti illeciti.”

Ma quell’onestà tardiva non bastò a salvarlo. Diventò il bersaglio pubblico perfetto, il simbolo di una classe politica da abbattere. Fuggì in Tunisia, ad Hammamet, dove morì nel 2000 da latitante, ma anche da uomo convinto di essere stato sacrificato per salvare altri.

E forse, in parte, aveva ragione.

Chi si salvò davvero

A trent’anni di distanza, è evidente che Tangentopoli non spazzò via il sistema, ma lo trasformò.

Molti dei partiti coinvolti — Democrazia Cristiana, PSI, PSDI — scomparvero, ma le persone e le logiche di potere sopravvissero. Nuovi partiti nacquero dalle ceneri dei vecchi, con nuovi nomi ma volti spesso identici.

Molti imprenditori accusati di tangenti tornarono in affari pochi anni dopo, in alcuni casi con incarichi pubblici o consulenze statali, altri furono assolti per prescrizione o per insufficienza di prove.

La politica, come un serpente che cambia pelle, trovò presto nuovi equilibri, e in pochi anni la Seconda Repubblica iniziò a somigliare pericolosamente alla Prima.

Le zone d’ombra: servizi segreti, media e dossier scomparsi

Dietro Tangentopoli ci sono capitoli che non sono mai stati scritti fino in fondo. Gli investigatori dell’epoca raccontano che alcuni dossier furono sottratti agli archivi giudiziari, contenenti nomi di esponenti dei servizi segreti e di manager di aziende pubbliche mai indagati.

C’è poi la questione dei media, che inizialmente appoggiarono Mani Pulite con entusiasmo, per poi cambiare tono quando le inchieste iniziarono a toccare certi ambienti editoriali e industriali. I giornali che avevano gridato “vergogna” contro i politici improvvisamente si fecero più cauti, come se un’ombra più grande stesse calando su Milano.

Silvio Berlusconi (Ansa)

E in quella fase, tra il 1994 e il 1996, Silvio Berlusconi emerse come il nuovo volto del potere, un imprenditore che sapeva parlare al Paese stanco dei vecchi partiti, ma che proveniva dallo stesso mondo di relazioni che Tangentopoli avrebbe dovuto distruggere.

Tangentopoli come trauma collettivo

Oggi gli storici la definiscono la rivoluzione incompiuta. Un evento che ha cambiato la forma del potere senza intaccarne la sostanza.

Perché se da un lato Mani Pulite mostrò che la legge poteva toccare chiunque, dall’altro insegnò al potere come difendersi meglio in futuro, come occultare, delegare, rendersi invisibile.

Dopo Tangentopoli, la corruzione non scomparve: cambiò volto. Non più valigette piene di contanti, ma consulenze, nomine, appalti pilotati, lobbies.

La tangente divenne digitale e sofisticata, ma altrettanto efficace. E i cittadini, ormai disillusi, smisero di credere che potesse esistere una giustizia uguale per tutti.

La verità che non si è voluta scrivere

Perché Tangentopoli finì davvero?

Perché, a un certo punto, i processi si spensero, le indagini si fermarono e i magistrati di Mani Pulite si trovarono isolati?

Molti di loro lo hanno detto chiaramente: l’aria era cambiata.

La politica, i media e persino la magistratura stessa si erano stancati di quella rivoluzione. “Eravamo passati dall’essere eroi a essere un problema”, ha raccontato Di Pietro in un’intervista anni dopo. E così, senza clamore, Tangentopoli morì.

Non per mancanza di colpevoli, ma per eccesso di potere da parte dei colpevoli.

Trent’anni dopo, l’Italia guarda a Tangentopoli come a un sogno infranto. Un momento in cui sembrava possibile ricominciare, ma in cui si scelse, ancora una volta, di sopravvivere invece di cambiare.

Chi si è salvato?

Si sono salvati gli intelligenti, quelli che hanno capito in tempo da che parte si stava spostando il vento.

Si sono salvati i mediatori, i tecnici, i garanti del sistema.

Si sono salvati, soprattutto, i poteri che non si vedono mai, quelli che decidono quando un’inchiesta può andare avanti e quando deve finire.

E alla fine, la morale di Tangentopoli resta questa: non fu la giustizia a fallire, ma la volontà di dire tutta la verità.

Perché in Italia, quando la verità comincia a fare davvero paura, c’è sempre qualcuno pronto a dire che è meglio non scavare troppo.

Antonio Di Pietro (Ansa)

Antonio Di Pietro (Ansa)